О начальных принципах совершенствования: противоположение и совмещение нравственных качеств

Мыслитель говорил: “Пусть самопознание

будет праздником твоим”.

Надземное, 877

Искренне устремленный к духовному совершенствованию человек в книгах Учения Живой Этики и «Гранях Агни Йоги» находит всестороннее опытное руководство. Правда, мы не найдем здесь пошаговой программы действий и готовых рецептов. В Учении отмечается, что они невозможны в принципе, ибо психическая природа каждого человека очень индивидуальна и своеобразна. Каждому необходимо самому выработать подходящие способы и методы совершенствования на основе тех советов и упражнений, которые описаны в Живой Этике.

Началом сознательной внутренней работы над своими нравственными качествами может служить следующий совет из книги «Знаки Агни Йоги»: «Очисти мышление и после познай три наихудших свойства твои и предай их сожжению в огненном устремлении»1.

Хотя неприятно и стыдно признавать свои несовершенства и слабости, но их осознание – первый шаг на пути самосовершенствования. Очень важно сформировать правильное отношение к ним, чтобы не допустить ни задержек, ни безысходных остановок в саморазвитии. Наши недостатки и несовершенства – это не замки и кандалы для духа, не повод к отчаянию. Это только точка отсчета, от которой мы начинаем, а точнее, продолжаем наш путь сознательного совершенствования в текущей земной жизни. «Ведь начинать всегда приходится от чего-то, – отмечается в «Гранях Агни Йоги». – Если кому-то его несовершенства будут служить преградой, а не трамплином для устремления выше, будем считать такую установку в корне неправильной. … Нет такого положения или таких условий, от которых нельзя было бы устремиться к Свету. Следовательно, обращение и устремление к Свету возможны всегда. Обращающийся всегда получает ответ, если обращение от сердца»2. Наши недостатки в перспективе будущих достижений превращаются в ступени последовательного восхождения.

Кто оценит, какие качества в нас самые наихудшие? Конечно, только мы сами. Это будут самые болезненные для нас на сегодняшний день недостатки, которые особенно тяготят нас, нам стыдно, когда мы их проявляем, они унижают наше достоинство, и нам очень хочется избавиться от них. Это должно быть искреннее, сильное, выстраданное желание.

Итак, мы их выбираем. Однако далее внимание необходимо сосредотачивать не на недостатках, а на противоположных им позитивных качествах. Живая Этика утверждает важный закон: процесс совершенствования происходит по линии родственных противоположений. Если мы хотим преодолеть трусость необходимо развивать волю к мужеству, боремся с жадностью – значит, акцентируем внимание на щедрости, избавлению от стеснительности и зажатости поможет взращивание достоинства духа и уверенности в своих силах и т.д. Так, Учение направляет нас к сознательному пробуждению и воспитанию положительных качеств.

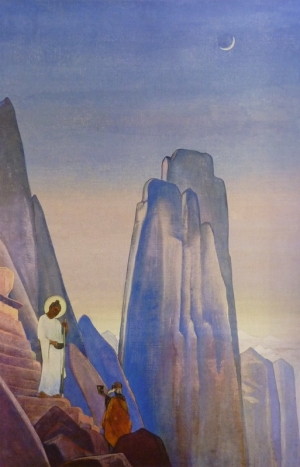

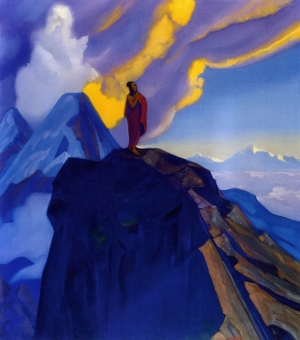

Н.К. Рерих. Будда дающий

(Две Чаши) (1932)

Бхарат Кала Бхаван, Бенаресский индуистский университет, Варанаси, Индия

Многие думают, что добродетели противостоит один недостаток. Однако это не так. Уже в древности мы находим учение о вершинной добродетели между двумя крайностями. В центре проповеди Будды, жившего в VI-V вв. до н.э., стоит учение о Золотом срединном пути, пути равновесия между любыми жизненными крайностями, которые по сути негативны и разрушительны, – между аскетизмом и потворством всем желаниям; между нищетой и богатством, роскошью и т.д.

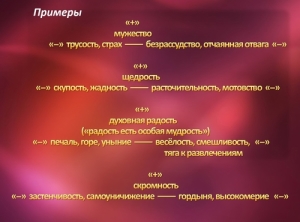

В рассуждениях Аристотеля, древнегреческого философа IV в. до н.э., мы также находим подобное логическое построение – не дуальное «+» — «–», а троичное – между двумя негативными крайностями располагается позитивная середина-вершина. «…Как в страстях, так и в поступках, – подчеркивал философ, – [пороки] преступают должное либо в сторону избытка, либо в сторону недостатка, добродетель же [умеет] находить середину и её избирает». Поэтому добродетель есть «с точки зрения высшего блага и совершенства – обладание вершиной»3.

«+»

«–» –– «–»

Так, мужество будет вершинной добродетелью между пороками в сторону его недостатка – это трусость, страх; и в сторону его крайнего избытка – это безрассудство, отчаянная отвага. Или, например, щедрость – это вершина между её недостатком – скупостью, жадностью и бедственным избытком – расточительностью, мотовством.

Несколько примеров из Учения Живой Этики.

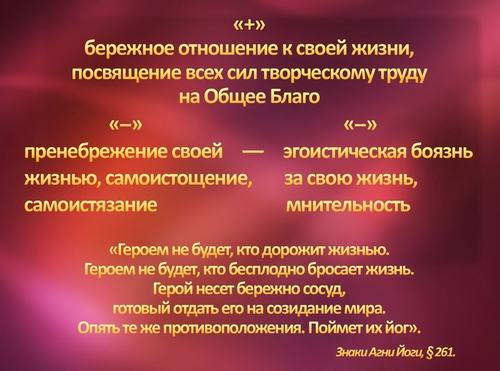

1. Как относиться к своему здоровью и силам? Живая Этика говорит о (+) бережном отношении к своей жизни и здоровью, о целесообразном расходовании сил в творчестве и труде на Общее Благо. Между какими негативными крайностями будет такое отношение? Между (–) пренебрежением своей жизнью, самоистощением, самоистязанием и (–) эгоистической боязливостью за свою жизнь, дрожанием за каждый шаг. «Героем не будет, кто дорожит жизнью. Героем не будет, кто бесплодно бросает жизнь. Герой несет бережно сосуд, готовый отдать его на созидание мира»4.

2. Еще один пример. В истории этической мысли (–) страстности, необузданности желаний ряд ученых, особенно 19 века, противопоставляли как некий позитив (–) полное бесчувствие, бесстрастие, равнодушие. Так толковали, например, восточное понятие нирваны, исходя из его буквального перевода как угасание, прекращение. Но такой подход неверен, как в буддизме, так и в Живой Этике под бесстрастием понимается преодоление низшей эмоционально-чувственной, рассудочной природы человека, наполненной эгоизмом и животными инстинктами. Равнодушие не может быть идеалом. В Живой Этике читаем:«…Человек должен опасаться равнодушия; оно есть гибель вибраций, оно есть убийство восхождения… Скажут: “Но равнодушие должно освобождать от желаний”. Заблуждение, ибо никто не сказал против желания героических самоотвержений; такие желания следует принимать, как дерзания. Они как вехи восхождения. …Расширенное сознание прозревает красоту подвига»5. То есть вот она, уравновешивающая вершина – (+) дерзание к Высшему, Прекрасному, устремление к Общему Благу, подвигу.

Если бы мы имели дуальную структуру, где только два полюса: добродетель и порок, то тогда какой была бы середина? Между спокойствием, отрешенностью и страстностью, необузданными влечениями – не будет ли серединой наличие обыденных, неярких желаний? Тогда где же место дерзанию, самоотверженности, подвигу, устремлению к высокой цели? Между радостью и страданием не окажется ли некое «толстокожее» равнодушие? Тогда найдется ли место радости Красоте, познанию, творчеству, радости любви? Другими словами, такая середина оказывается посредственной, серой, тусклой. Тогда как Духовный Мир, на самом деле, играет небывалыми прекрасными красками и зовёт человека на беспредельный простор творческих выявлений.

Согласно Живой Этике, где человек рассматривается как многомерное существо, негативные противоположные крайности укоренены в его низшей эгоистической природе. Между двумя этими крайностями находится огромная градация перетекающих мыслей, переживаний, мировоззренческих позиций. Важно понимать, что Золотая середина лежит не здесь, не в плоскости нашей низшей природы. Она являет собой вершину, находящуюся в духовной сфере, и принадлежит Духу.

В Учении Живой Этики освещаются многие важнейшие законы и закономерности, по которым строится внутренняя психическая жизнь человека. Двойственность нашей низшей природы лежит в основе психологической закономерности, проявляющейся как маятник. Выведенные из равновесия психические энергии нашего сознания в сторону одной негативной крайности вызывают подобный же по амплитуде их всплеск с противоположным значением. Состояния эти, как правило, быстро преходящи. Так, восторженность, обожание обязательно через некоторое время вызовут разочарование и даже враждебность; приступ страха настигает нас после слепой беззаботности; легкомысленная весёлость, смешливость влечёт за собой не менее сильное огорчение и печаль. Еще раз подчеркну, что эта закономерность касается только личных, эгоистически окрашенных чувств.

Приведённый когда-то в действие этот маятник трудно остановить, но действие его неизбежно. Эти шатания по огромной шкале противоположностей ведут к разбалансировке психики, ослаблению и истощению наших сил. Вспоминаются слова Ф.М. Достоевского: «…Широк человек, слишком даже широк, я бы сузил»6. Эти слова, казалось бы, отрицающие ценность вмещения и широты сознания, на самом деле, как раз относятся к низшей природе человека с её разрушительным двоемыслием и самоистязанием.

Приведённый когда-то в действие этот маятник трудно остановить, но действие его неизбежно. Эти шатания по огромной шкале противоположностей ведут к разбалансировке психики, ослаблению и истощению наших сил. Вспоминаются слова Ф.М. Достоевского: «…Широк человек, слишком даже широк, я бы сузил»6. Эти слова, казалось бы, отрицающие ценность вмещения и широты сознания, на самом деле, как раз относятся к низшей природе человека с её разрушительным двоемыслием и самоистязанием.

Выход из таких негативных шатаний лежит в движении к позитивной духовной вершине. Чем ближе к ней – тем меньше амплитуда колебаний. К этому ведет каждодневная сознательная работа над собой, самоконтроль, когда человек не позволяет себе впадать в сильные личные переживания любой полюсности, но сохраняет самообладание, мудрое спокойствие и терпение. Конечно, остановить себя легче на приятной дуге переживаний. Как говорил древнегреческий мудрец Солон: «Ничего слишком». «Не радуйся радостям суетной жизни и плакать не будешь от них, – указывается в «Гранях Агни Йоги». –Погаси положительный полюс явления, и отрицательный умрет сам. А рычаг в твоих руках»7.

Существуют также законы развития и для вершинных, духовных качеств. Один из законов гласит, что каждое духовное качество подлежит беспредельному росту и развитию и по природе своей оно бессмертно, вечно (поскольку является проявлением духа), а значит, непреходяще и каждое наше усилие в его достижении. Сравнение духовного восхождения с подъёмом на вершину, уходящую в небесную высь, не только красиво, но и глубоко верно. Развитие духовных качеств сопровождается ростом напряжения всех наших внутренних сил, их мобилизацией, активностью. «…Середина, как равновесие, – отмечается в Учении, – не умаляет, но утверждает напряжение энергии.(…) Эта середина – не низшее трепетание, но равновесие высшего напряжения»8. В «Гранях Агни Йоги» подчеркивается: «На этом пути утверждения положительных качеств духа конца нет, равно как нет конца и росту огненной силы, и росту могущества духа. Путь бесконечен»9.

Возникает закономерный вопрос, каков же будет механизм развития духовных качеств? Мы знаем, что живем в биполярном мире, где движение и развитие происходит действием двух противоположных и одновременно взаимодополнительных сил (например, центробежной и центростремительной; положительного и отрицательного заряда и т.д.).

В развитии духовных качеств присутствует два стимула. Во-первых, это движение от менее к более совершенному проявлению качества, которое требует от нас адаптация к изменяющимся условиям жизни (усложняющимся и поднимающим планку требовательности к нам), а также возникающее духовное притяжение к ярким идеалам и образцам для подражания (их мы можем видеть в великих людях, их талантливости и плодотворном творчестве).

Во-вторых, это взаимодополнительное действие двух или более внешне противоположных позитивных качеств в сознании человека. Например:

мужество, бесстрашие и осторожность, осмотрительность;

подвижность, гибкость мышления и постоянство, твердость, непоколебимость;

щедрость и бережливость; доверие и бдительность, дозорность,

самопожертвование и бережность к психической энергии;

дисциплина, послушание, доверие Учителю и инициатива, самодеятельность;

патриотизм и интернационализм, космополитизм;

доброжелательность и суровость; открытость, отзывчивость и сдержанность;

воздержание и устремленность, пламенность, неотступность, и т.д.

Необходимое сосуществование таких качеств препятствует уклонению сознания в негативные крайности и ведёт ко всё более утончённому и высокому их проявлению, т.е. совершенствованию. Если до этого мы говорили о настоящих противоположностях – добродетели и пороках, где пороки должны быть преодолены и трансформированы; то сейчас перед нами мнимые, позитивные противоположности в том смысле, что каждый член этой пары необходим, прогрессивен и должен быть развиваем со всем усердием.

Приведем примеры из Учения и Писем Е.И. Рерих.

«…Отказ от собственности и вместе с тем окружение ею, оторванность от земли и всего мирского и в то же время погружение в него и работа со всем устремлением в нем – все эти противоположения должны уравновеситься в сознании ученика».(Письмо Е.И. Рерих от 28.06.1932).

«Нужно проявить дисциплину духа, без нее не сумеете стать свободными» (Листы Сада М. Озарение, введение).

«Самое полезное – уметь сочетать нежность любви с суровостью долга»(Община, § 112).

«Большое равновесие должно быть найдено между спокойствием и осознанием опасности» (Братство, § 432).

Йог «поймет ценность воздержания и сочетает её с ненасытностью. Герой, истинно, ненасытен в подвиге. Он голоден действиями и готов воздержаться каждый час. Он не отрывается от земли, действуя для духа» (Знаки Агни Йоги, §261).

«Не стыдитесь упорно твердить, если видите, что спасительный совет попирается невеждами. Правильно сказано о не метании жемчуга перед свиньями, но также сказано о сложении целой горы горстями песка каждодневно» (Братство, § 573).

«Урусвати знает, что любовь к человечеству не исключает любви к родине» (Надземное, § 565).

«Спокойствие и дружелюбие вполне согласуются с твердостью и настойчивостью»(Письмо Е.И. Рерих от 20.01.1950).

Сама жизнь в многообразии изменяющихся обстоятельств побуждает нас поступать не шаблонно, не однотипно, а каждый раз индивидуально, творчески и находчиво проявлять разные качества сознания в зависимости от ситуации. Расширение нашего сознания снимает противоречивость таких противоположений. Вмещение их и применение на практике составляет основу совершенствования.

Мы полагаем, существует своя последовательность в овладении нравственными качествами. Сначала человек ищет середину-выход между двумя негативными крайностями-недостатками. Когда же он утвердился на пути совершенствования, то его сознание активизирует поиск правильного равновесия, баланса между целесообразным проявлением позитивных качеств-противоположений. «Несоединенные противоположения, – отмечается в Учении, – не дадут круга, без круга не будет системы вращения»10, т.е. не будет движения, развития. Из взаимодействия двух и более сил и рождается то необходимое напряжение, при котором только возможно глубинное преображение как отдельных качеств, так и сознания в целом.

Поскольку каждое качество сознания многогранно, то, интересно отметить, что любое из них создает многие пары позитивных противоположений. Так образуется сложное диалектическое единство – та симфония качеств человеческого сознания, о развитии которой настаивает Духовный Учитель: «Мало того, чтобы владеть лишь некоторыми качествами, нужно познать их полное сочетание. …Если одно качество разовьется прекрасно, а другие будут отставать, то получится диссонанс разрушительный»11. «Каждая…взятая по отдельности человеческая способность, – указывает Е.И. Рерих, – имеет значение не абсолютное, но относительное. …Во всем необходимо равновесие. Цель эволюции и есть достижение равновесия или гармонии всех способностей и чувств человека… Синтез есть высшая гармония»12. Симфония всех качеств даст полный круг всевмещающего-одухотворенного сознания, образуя монолитный кристалл с четкими гранями всех наших качеств, способностей и умений.

1Знаки Агни Йоги, § 185.

2Грани Агни Йоги. 1965 г. 399. (М.А.Й.).

3Аристотель. Никомахова этика / Сочинения: В 4-х т. Т.4. М.: Мысль, 1984. С.87.

4Знаки Агни Йоги, § 261. Курсив – Н.Б.

5Надземное, § 744.

6Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы. Ч. 1. Кн. 3. Сладострастники. III. Исповедь горячего сердца. В стихах.

7Грани Агни Йоги. 1951 г. 099.

8Аум, § 480.

9Грани Агни Йоги. 1970 г. 510. (М.А.Й.).

10Знаки Агни Йоги, § 501.

11Братство, § 60. См. также: Грани Агни Йоги. 1969 г. § 180 (Гуру).

12Письмо Е.И. Рерих от 23.09.1937.

Н.В. Башкова,

канд. филос. наук, Тульский Рериховский исследовательский центр

Доклад прочитан на Двадцатых Венёвских Чтениях, посвящённых памяти Б.Н. Абрамова (31.07.2016)

Комментариев пока нет... Будьте первым!